強壇網友走進重慶

重慶英雄 【向抗日英烈獻花留言】

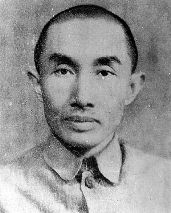

張自忠(1891—1940),字藎臣,后改藎忱,漢族,山東臨清人。張自忠青年時代參加同盟會,投身國民革命。1916年投奔馮玉祥,因才華出眾遂逐級得以提升。1940年5月,日軍集結30萬兵力發動棗宜會戰。張自忠親率所部迎戰,與敵激戰十余晝夜,部隊傷亡慘重,被迫退入南瓜店十里長山。5月16日下午,張自忠身負重傷,壯烈犧牲,所部剩余將士全戰死沙場。5月28日,張自忠靈柩運至重慶,蔣介石、馮玉祥等親赴朝天門碼頭迎靈,并護送靈柩穿越全城。同年11月16日,張自忠將軍遺骸移葬于重慶北碚梅花山。

張自忠(1891—1940),字藎臣,后改藎忱,漢族,山東臨清人。張自忠青年時代參加同盟會,投身國民革命。1916年投奔馮玉祥,因才華出眾遂逐級得以提升。1940年5月,日軍集結30萬兵力發動棗宜會戰。張自忠親率所部迎戰,與敵激戰十余晝夜,部隊傷亡慘重,被迫退入南瓜店十里長山。5月16日下午,張自忠身負重傷,壯烈犧牲,所部剩余將士全戰死沙場。5月28日,張自忠靈柩運至重慶,蔣介石、馮玉祥等親赴朝天門碼頭迎靈,并護送靈柩穿越全城。同年11月16日,張自忠將軍遺骸移葬于重慶北碚梅花山。 盧作孚(1893-1952),重慶市合川區人。著名愛國實業家、教育家。早年加入同盟會,投身國民革命,此后立志“教育救國”。1925年創辦民生實業公司,擬以辦航運業為基礎,兼辦其它實業,以促進社會進步。1937年抗戰爆發后,其被國民政府任命為軍事委員會水陸運輸管理委員會主任。次年10月武漢失守,他指揮民生公司,冒著敵機的轟炸,以損失16艘輪船和犧牲116人的代價,成功實施了黨政機構與人員的撤退,重要工礦企業的內遷,以及重要戰略和珍貴文物的搶運轉移,為全民族抗戰做出了重大貢獻。

盧作孚(1893-1952),重慶市合川區人。著名愛國實業家、教育家。早年加入同盟會,投身國民革命,此后立志“教育救國”。1925年創辦民生實業公司,擬以辦航運業為基礎,兼辦其它實業,以促進社會進步。1937年抗戰爆發后,其被國民政府任命為軍事委員會水陸運輸管理委員會主任。次年10月武漢失守,他指揮民生公司,冒著敵機的轟炸,以損失16艘輪船和犧牲116人的代價,成功實施了黨政機構與人員的撤退,重要工礦企業的內遷,以及重要戰略和珍貴文物的搶運轉移,為全民族抗戰做出了重大貢獻。 王超奎(1907—1941),重慶市武隆縣人。1928年投入駐防涪陵之國民革命軍楊森部,1937年全面抗戰爆發后,隨陸軍第20軍出川參加淞滬戰役。1941年12月參與第三次長沙會戰,與500官兵頑強阻擊日軍三晝夜,最后與敵在肉搏中壯烈犧牲。會戰結束后,133師將王超奎營長的遺體葬于湖南湘陽的三江口向公嶺,立碑樹傳,以慰忠魂。太平洋戰爭爆發后,宋美齡在重慶發表的廣播講話中講道:“中國只有斷頭的將軍,沒有投降的將軍,守長沙的王超奎就是例子”。其因此被譽為“斷頭將軍”。

王超奎(1907—1941),重慶市武隆縣人。1928年投入駐防涪陵之國民革命軍楊森部,1937年全面抗戰爆發后,隨陸軍第20軍出川參加淞滬戰役。1941年12月參與第三次長沙會戰,與500官兵頑強阻擊日軍三晝夜,最后與敵在肉搏中壯烈犧牲。會戰結束后,133師將王超奎營長的遺體葬于湖南湘陽的三江口向公嶺,立碑樹傳,以慰忠魂。太平洋戰爭爆發后,宋美齡在重慶發表的廣播講話中講道:“中國只有斷頭的將軍,沒有投降的將軍,守長沙的王超奎就是例子”。其因此被譽為“斷頭將軍”。 王潤波(1905—1933),字啟大,重慶市開縣人。1925年12月考入廣州黃埔軍校3期步兵科,1926年畢業后留校擔任4、5、6期教官。1932年冬任國民中央軍第17軍25師第75旅第149團上校團長,駐徐州擔任城防。1933年3月,率部隨大部隊北上河北,其行前在寫給母親的最后一封信中稱:“日軍占領了東三省,現在進犯長城,為挽救民族危亡,兒率部北上,誓與日軍作殊死戰斗,望勿以兒為念”。3月11日,所部于河北省古北口遭日軍伏擊,不幸中彈犧牲,時年28歲。此后,國民政府追授其為陸軍少將。

王潤波(1905—1933),字啟大,重慶市開縣人。1925年12月考入廣州黃埔軍校3期步兵科,1926年畢業后留校擔任4、5、6期教官。1932年冬任國民中央軍第17軍25師第75旅第149團上校團長,駐徐州擔任城防。1933年3月,率部隨大部隊北上河北,其行前在寫給母親的最后一封信中稱:“日軍占領了東三省,現在進犯長城,為挽救民族危亡,兒率部北上,誓與日軍作殊死戰斗,望勿以兒為念”。3月11日,所部于河北省古北口遭日軍伏擊,不幸中彈犧牲,時年28歲。此后,國民政府追授其為陸軍少將。 吳焜(1910-1939),重慶市萬州區人。早年加入川軍楊森部當兵。1933年投奔中共領導的川東游擊軍,后加入中國共產黨。1939年3月,其與葉飛等率部進入蘇皖根據地,并進駐茅山地區與新四軍一支隊會合,在句容、漂水一帶開展游擊戰,被譽為“猛將”、“老虎”。1939年5月,吳焜所部以“江南抗日義勇軍”之名挺進東路地區,其以吳克剛化名出任副總指揮兼二路司令員,協助葉飛執行黨中央“向東作戰”戰略方針。1939年9月,吳焜在率部行軍途中遭遇敵軍襲擊,壯烈犧牲,時年29歲。

吳焜(1910-1939),重慶市萬州區人。早年加入川軍楊森部當兵。1933年投奔中共領導的川東游擊軍,后加入中國共產黨。1939年3月,其與葉飛等率部進入蘇皖根據地,并進駐茅山地區與新四軍一支隊會合,在句容、漂水一帶開展游擊戰,被譽為“猛將”、“老虎”。1939年5月,吳焜所部以“江南抗日義勇軍”之名挺進東路地區,其以吳克剛化名出任副總指揮兼二路司令員,協助葉飛執行黨中央“向東作戰”戰略方針。1939年9月,吳焜在率部行軍途中遭遇敵軍襲擊,壯烈犧牲,時年29歲。 謝唯進(1904~1978),名芝祥,號用常,重慶市璧山區人。早年赴法國勤工儉學,后留學英國、德國,掌握英、德、俄、西班牙等多國語言。1925年加入共青團旅歐支部,次年轉為中共黨員。1936年10月,受中共派遣加入由共產國際主持的西班牙人民反法西斯國際縱隊,參加馬德里、中線、東線大反攻及突破布諾河防線等戰役。此后到重慶,在中共南方局領導下,以開診所為掩護繼續從事國際統戰和情報調查工作,為黨的事業做出了積極貢獻。被周恩來、朱德等中共領導人譽為“杰出的反法西斯國際主義戰士”。

謝唯進(1904~1978),名芝祥,號用常,重慶市璧山區人。早年赴法國勤工儉學,后留學英國、德國,掌握英、德、俄、西班牙等多國語言。1925年加入共青團旅歐支部,次年轉為中共黨員。1936年10月,受中共派遣加入由共產國際主持的西班牙人民反法西斯國際縱隊,參加馬德里、中線、東線大反攻及突破布諾河防線等戰役。此后到重慶,在中共南方局領導下,以開診所為掩護繼續從事國際統戰和情報調查工作,為黨的事業做出了積極貢獻。被周恩來、朱德等中共領導人譽為“杰出的反法西斯國際主義戰士”。 閻寶航(1895-1968),字玉衡,遼寧海城人,中共黨員。1929年畢業于英國愛丁堡大學研究院, 1937年4月,在上海創辦“東北抗日救亡總會”,并接受中共北方局領導,同年由周恩來、劉瀾波介紹入黨。1939年,隨“東北抗日救亡總會”經武漢遷往重慶,在中共南方局領導下從事上層統戰和對敵情報工作,曾參與中國民主革命同盟的創建,且先后獲取1941年德國襲擊蘇聯以及1945年日本關東軍在東北詳細部署等重大情報。1995年,俄羅斯聯邦政府追授他“衛國戰爭勝利五十周年紀念章”。

閻寶航(1895-1968),字玉衡,遼寧海城人,中共黨員。1929年畢業于英國愛丁堡大學研究院, 1937年4月,在上海創辦“東北抗日救亡總會”,并接受中共北方局領導,同年由周恩來、劉瀾波介紹入黨。1939年,隨“東北抗日救亡總會”經武漢遷往重慶,在中共南方局領導下從事上層統戰和對敵情報工作,曾參與中國民主革命同盟的創建,且先后獲取1941年德國襲擊蘇聯以及1945年日本關東軍在東北詳細部署等重大情報。1995年,俄羅斯聯邦政府追授他“衛國戰爭勝利五十周年紀念章”。 楊懷(1897—1938),字紹卿,重慶市綦江區人。 1925年入川軍熊克武部,任大隊長、團長。1937年抗日戰爆發后,率部出川防守安徽鐵路線。上海失守后,所部編為陸軍60師359團,任上校團長。1938年初,隨60師調江蘇溧陽漳樹敵占區打游擊,牽制并屢創日軍。同年4月5日晚,為策應臺兒莊正面戰場,率部在江蘇戴埠的戰斗中壯烈犧牲。此后,國民政府軍事委員會委員長蔣中正、國民政府主席林森分別題寫“毅魄長存”,“志酬裹革”挽詞以示哀悼,并追授其為少將團長。

楊懷(1897—1938),字紹卿,重慶市綦江區人。 1925年入川軍熊克武部,任大隊長、團長。1937年抗日戰爆發后,率部出川防守安徽鐵路線。上海失守后,所部編為陸軍60師359團,任上校團長。1938年初,隨60師調江蘇溧陽漳樹敵占區打游擊,牽制并屢創日軍。同年4月5日晚,為策應臺兒莊正面戰場,率部在江蘇戴埠的戰斗中壯烈犧牲。此后,國民政府軍事委員會委員長蔣中正、國民政府主席林森分別題寫“毅魄長存”,“志酬裹革”挽詞以示哀悼,并追授其為少將團長。

人 民 網 版 權 所 有 ,未 經 書 面 授 權 禁 止 使 用

Copyright © 1997-2015 by www.91p175.com. all rights reserved

Copyright © 1997-2015 by www.91p175.com. all rights reserved